GOOD DIALOGUE LABORATORY

- CATEGORY

- イベント形態|トーク・シンポジウム, ワークショップ

- precogの業務|イベント制作, バリアフリー, 人材育成

- 表現分野|ダンス, 映像, 演劇, 美術, 音楽

- 開催年|2024

プロジェクト概要

本事業は、「鑑賞・創作・発表の場に多様な人がいること」を前提とした芸術環境の整備を目指し、研究・実践を行うコミュニティを立ち上げる3カ年のプロジェクトとして、

セゾン文化財団(創造環境イノベーション)・アーツカウンシル東京(2024年度 第1期 芸術文化による社会支援助成)の助成を受け、令和6年度に『GOOD DIALOGUE LABORATORY(=GDL) 』という名前の活動を立ち上げました。

キーワードとして、「対話」を置き、不確実な時代、表現の手法、環境の選択肢(多様性)について考え、対話し続けていくための場所、仲間づくりを大切に、オンライントークや実際に対話・実践を行う研究会の2つのプログラムを実施しました。

◾️precogの業務

プログラム企画・設計、コミュニケーションデザイン・広報PR

◾️プロジェクト期間

2024年5月〜2025年3月

◾️プロジェクト体制

主催:株式会社precog

助成:公益財団法人セゾン文化財団、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京[芸術文化による社会支援助成]

◾️関連リンク

公式サイト:https://theatreforall.net/projects/gdl/

イベント概要

◾️オンライントーク

多様な価値観、身体、環境、社会的障壁に向き合い作品を創作するアーティストによるクロストークを全4回実施。ジャンルは異なるものの、テーマ等に共通項のあるアーティストの対話から学び、これからの時代の創作環境やプロセスについて考えました。

「連続講座|インクルーシブな作品制作の視点を学ぶクロストーク(全4回)」

会場:THAEATRE for ALL 公式YouTube (※事前申し込み制)

情報保障:手話通訳、文字支援

日程/テーマ/登壇者:

2024年8月29日(木) 19:30〜21:00 「言語を問う」岡田利規×牧原依里

2024年9月12日(木) 19:30〜21:00 「取材し、対話する身体」オル太×弓指寛治×湯浅永麻

2024年9月18日(水) 19:30〜21:00 「音とはなにか」木下知威×細井美裕×関場理生

2024年9月25日(水) 19:30〜21:00 「異なる身体、日々の芸術」大崎晴地×佐藤拓道

◾️研究会

一般に広く公開されるトークイベントとは別に、より親密で実践的な集まりとして、研究会を発足。舞台芸術の実践者として活動していく上でバリア(社会的障壁)のある人、インクルーシブ表現に取り組みたい人が集い、創作の環境における課題や視点を共有。問いをたて、ディスカッションしながら、舞台芸術表現の創作・発表・鑑賞における可能性を検討しました。

「研究会|実践者のための創作環境研究会(全3回)」

会場:森下スタジオ(※事前申し込み制)

情報保障:手話通訳

日程/テーマ/登壇者:

1. 2024年8月24日(土) 11:00〜16:00 「障害当事者が表現者や企画制作者になること。課題とこれから」森田かずよ

2. 2024年9月4日(水) 19:30〜21:30 「多様な身体で共にいる。福祉とワークショップとパフォーマンスのあわいで」佐久間新

3. 2024年10月7日(月) 19:30〜21:30 「専門性と多様な感性が交わる、プロジェクトの立ち上げ方」青木彬

プロセス

◾️企画経緯

株式会社precogは、“翻訳”をキーワードに多様な身体性を想像する芸術祭「TRANSLATION for ALL」やアクセシビリティを軸にしたオンライン劇場「THEATRE for ALL」の運営など、文化芸術と多様な人を結ぶプロジェクトを展開してきました。

その中で、表現とアクセシビリティの現場において、そこで生まれる対話、そのプロセスにある“創造の可能性”を肌身に感じると共に、同時に、そこにある様々なバリア、障壁にも触れてきました。

ひとりひとりの表現者や企画者が、それぞれの感性、強さ、弱さ、背景、価値観を堂々とたずさえて、安心して、文化芸術の世界で活躍してゆける世の中にしたい、という思いで、誰しもにひらかれた表現の環境整備を目指するラボとして立ち上げました。

◾️運営チーム”編集部”の発足

本事業の企画・運営メンバーとして、若手のアーティスト、ファシリテーター、制作経験者でチームを結成。さまざまな身体、価値観をもつ人たちがともに文化芸術の場をつくっていくことに関心があり、それぞれ活動をしてきた経験を活かしながら、アイデアを出し合って運営を進めました。運営のためのガイドラインなど可視化・可聴化されるものから、場や人、ワークショップのプロセスなど可視化・可聴化されづらいものまでを「編集」し、整理していくという意味で、チームの名前を編集部と名付けました。

イベントのトークのテーマや中身だけではなく、どうすれば障害当事者にもイベントに参加してもらいやすくなるかといった広報や場づくりの視点についても議論をし、制作を進めました。

◾️広報と参加者の募集

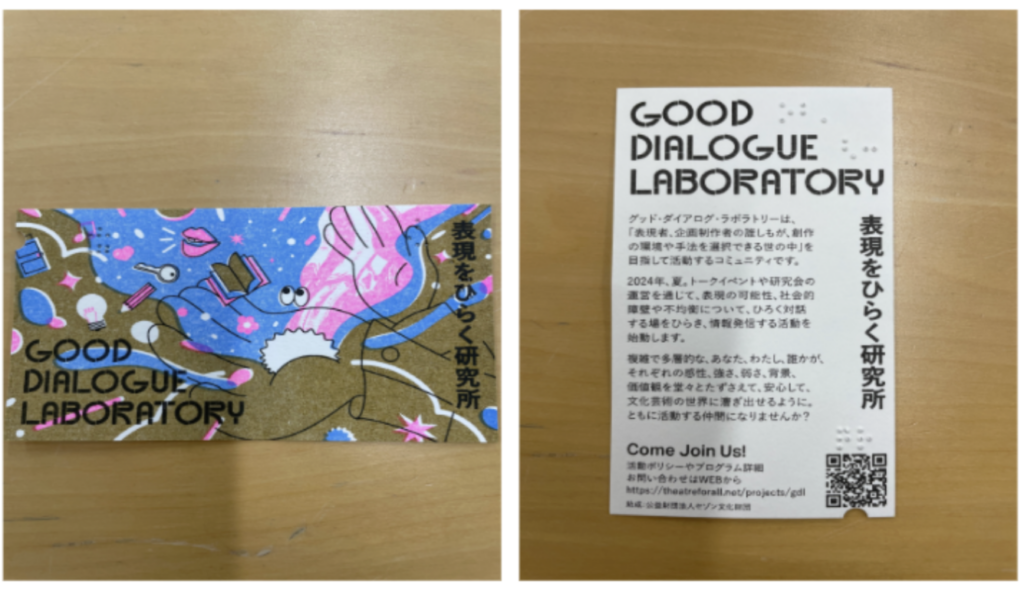

情報の周知にあたっては、さまざまな方に情報を届けられるよう、広報物に点字を手打ちしたものを配布したり、プロジェクトを手話で紹介する動画を制作し、手話が第1言語の方に向けた発信をしました。

インクルーシブなデザインや表現に興味のある若手デザイナーをパートナーとして、編集部と意見交換し合い、コミュニケーションツール、デザイン制作を試行錯誤しました。

<研究会ノートやインビテーションカードを作成する様子>

◾️プログラムの運営

オンライントークでは、ジャンル等を超えて交わる対話によって聴講者が新たな視点を得ることでインクルーシブな創作のあり方や作品になりうる創作の種を見つけ出してもらえるように、ジャンルは異なるものの、テーマ等に共通項のあるアーティストを登壇者にお呼びしました。

研究会では、一般に広く公開されるトークイベントとは別に、より親密で実践的な集まりを意識し、問いを立て、ディスカッションしながら、舞台芸術表現の創作・発表・鑑賞における可能性を検討するプログラム設計にしました。今年度は3つのテーマで3名の講師をお呼びし、座学、体を動かすワークショップ、ディスカッションなどを行いました。小さなお子さんがいらっしゃる方や外出が難しい方に向けてはオンラインも開室しました。

<座学、ワークショップ、ディスカッションの様子>

◾️プログラム実施後の振り返り

オンライントークでは、アンケートで「あなたが印象に残った「キーワード」「フレーズ」「登壇者のエピソード」をあげ、それが印象に残った理由も教えてください」等の視聴者が自分ごととしてトークを振り返る設問を設けたことで視聴者が具体的な感想の言語化をし、新たな視点や気づきに繋げることができました。

また、研究会ではSNSのコミュニケーションツールを利用し、プログラム実施後も意見交換ができるような場を作りました。研究会実施後も、互いの活動の情報を紹介しあったり、2025年以降の本事業のプログラムに関するアンケートをとるなど、今後も継続して交流できる場作りを行っています。

成果

◾️障害当事者と多業種の参加による対話と共有の場の形成

今回、クロストークでは全4回の通し券が98名、各回ごとの参加券は1回目54名、2回目2名6、3回目30名、4回目21名の申し込みがあり、アーティストや制作者だけでなく教育関係者や医療従事者、福祉関係者等のさまざまな業界の方からの視聴を獲得することができました。また、研究会では、20名弱の参加者のうち7名が身体障害のあるメンバーでした。このように、クロストーク・研究会ともに多くの障害当事者が参加し、障害のある人の鑑賞や創作の機会やその環境のあり方についての課題と新しい表現の可能性を共有へと繋げることができました。

◾️心地よい対話空間の設計と参加者間のつながりの形成

研究会では参加者が心地よくいられる場作りのため、本事業において大切にしている対話の場の考え方について定めるグランドルール(ガイドラインの言語化)の設計を行ないました。このグランドルールは会の最初に参加者全員に共有するとともに、そのルールは都度話し合いの上で更新していくものとして運用しました。それにより、本事業のミッションへの理解が深まり、また全員が心地よい空間づくりを意識してコミュニケーションをとり、研究会以外でも意見交換が行われるなどコミュニティの土台を作ることができた。

◾️誰もがアクセスしやすい広報物の制作と情報発信の工夫

広報物として、名刺より一回り大きなインビテーションカードを制作しました。視覚障害のある方に向けては、点字を手打ちで施すとともに、音声読み上げ機能に対応したウェブサイトへの導線を設け、詳細情報にアクセスできるよう配慮しました。

制作にあたっては、「点字を読めない若い世代の視覚障害者が増えている一方で、視覚障害者文化の中では点字が大切な文字である」といった当事者からの意見を取り入れ、視覚障害のあるメンバーやパートナーと協働しながら検討を重ねました。

さらに、手話によるプロジェクト紹介動画も作成し、編集部メンバーの南雲麻衣さんが制作をリードしてくださいました。多様なアクセシビリティに配慮した広報物を通じて、より多くの人々にプロジェクトの趣旨や活動内容を届けることができました。

ギャラリー

広報制作物

-

メインビジュアル

メインビジュアル -

インビテーションカード

インビテーションカード -

研究会ノート

研究会ノート

メディア掲載情報

- 2025年2月28日:オンラインクロストーク第1回レポート|THETARE for ALL

- 2025年2月28日:オンラインクロストーク第2回レポート|THETARE for ALL

- 2025年2月28日:オンラインクロストーク第3回レポート|THETARE for ALL

- 2025年2月28日:オンラインクロストーク第4回レポート|THETARE for ALL

- 2025年9月1日:GOOD DIALOGUE LABORATORY 1年目レポート|THETARE for ALL

プレスリリース

クレジット

主催:株式会社precog

助成:公益財団法人セゾン文化財団、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京[芸術文化による社会支援助成]