障害のある人と考える舞台芸術表現と鑑賞のための講座 2024

- CATEGORY

- イベント形態|オンライン配信, トーク・シンポジウム, ワークショップ

- precogの業務|配信事業, バリアフリー, 教育普及, 人材育成

- 表現分野|ダンス, 映像, 演劇, 美術

- 開催年|2024

プロジェクト概要

近年、「ダイバーシティ」や「インクルージョン」、「合理的配慮」などの言葉が注目されています。私たちはその言葉の意味をきちんと理解できているでしょうか。言葉の先にあることを理解し、今どのような事業を立案できるのか。株式会社precogは、2023年度から引き続き、舞台芸術にまつわる事業を企画する制作者やアーティストの方々が共に学び考える講座として、一般社団法人DRIFTERS INTERNATIONALが企画・制作した「障害のある人と考える舞台芸術表現と鑑賞のための講座」(文化庁委託事業「令和6年度障害者等による文化芸術活動推進事業」)の運営を担当しました。講座の運営にあたっては、手話通訳や文字支援といったアクセシビリティのコーディネートも担当しています。

イベント制作、オンラインイベント企画、鑑賞サポート、ワークショップ・セミナー、人材育成、コミュニケーションデザイン、広報PR

◼︎プロジェクト期間

2024年6月〜2025年3月

◼︎プロジェクト体制

文化庁委託事業「令和6年度障害者等による文化芸術活動推進事業」

主催:文化庁、一般社団法人DRIFTERS INTERNATIONAL

共催:神戸文化ホール(指定管理者:公益財団法人 神戸市民文化振興財団)

企画:一般社団法人DRIFTERS INTERNATIONAL

制作運営:株式会社precog

広報:THEATRE for ALL

◼︎関連リンク

公式サイト:https://theatreforall.net/projects/think_together/

講座概要

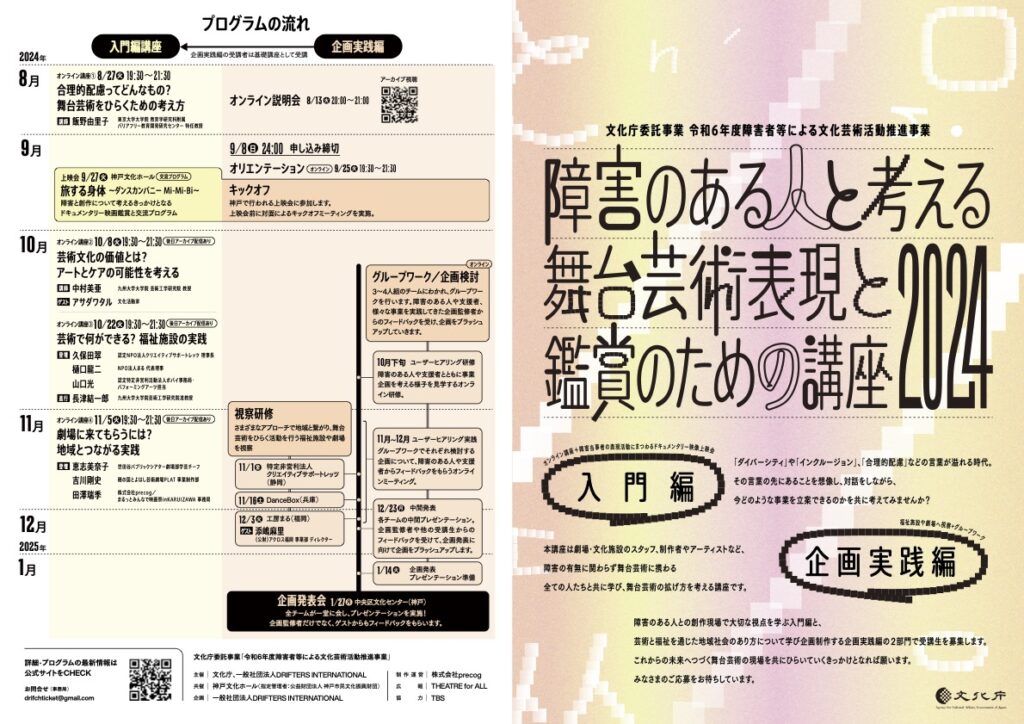

本講座では、オンライン講座と上映会を通じ、文化芸術活動に取り組む全国の福祉施設の視察および受講生自ら企画を立てるグループワークからなる「企画実践編」 の2部門を実施しました。

■入門編

上映会とオンライン講座によって、障害のある人との創作現場で必要な視点や考え方ついて学ぶ基礎講座。

<上映会>

障害のある人の創作活動の現場で起こる実態とその創作環境、周囲の関わり方、障害のある人が表現にかける思いについて、ドキュメント映画を通じて学ぶ上映会。

上映後、鑑賞して感じたことを言葉にして、一緒に映画を観ていた人の意見に耳を傾けることで、視野をひろげる参加者同士の交流プログラムも実施しました。

日時:2024年9月27日(金)

会場:神戸文化ホール 中ホール(兵庫県神戸市中央区楠町4丁目2−2)

上映作品:「旅する身体~ダンスカンパニー Mi-Mi-Bi~」(2022年/67分)

アクセシビリティ:バリアフリー日本語字幕、音声ガイド

※上映終了後 ショートパフォーマンス&交流プログラム有(手話通訳付)

<上映会の様子 撮影:鈴木優>

<オンライン講座(全4回)>

障害と社会にまつわる基礎的な知識から、舞台芸術分野と福祉分野の協働事例、地域での共生社会実現を目指す取り組み事例を知り、これからの舞台芸術の創作・発表・鑑賞に必要な考え方を学ぶ講座。

アクセシビリティ:手話通訳、UDトークによる文字支援

第1回「合理的配慮ってどんなもの? 舞台芸術をひらくための考え方」

2024年8月27日(火) 19:30〜21:30

講師: 飯野由里子(東京大学大学院 教育学研究科附属 バリアフリー教育開発研究センター 特任教授)

進行:兵藤茉衣(株式会社precog)

第2回「 芸術文化の価値とは?アートとケアの可能性を考える」

2024年10月8日 (火) 19:30〜21:30

講師:中村美亜(九州大学大学院 芸術工学研究院 教授)

ゲスト:アサダワタル(文化活動家)

進行:篠田栞(株式会社precog)

第3回 「芸術で何ができる?福祉施設の実践」

2024年10月22日(火) 19:30〜21:30

登壇:

久保田翠(認定NPO法人クリエイティブサポートレッツ 理事長)

樋口龍二(NPO法人まる代表理事)

山口光(認定特定非営利活動法人ポパイ事務局・パフォーミングアーツ担当)

進行:長津結一郎(九州大学大学院芸術工学研究院准教授)

第4回「劇場に来てもらうには?地域とつながる実践」

2024年11月5日(火) 19:30〜21:30

登壇:

恵志美奈子(世田谷パブリックシアター劇場部学芸チーフ)

吉川剛史(穂の国とよはし芸術劇場PLAT 事業制作部)

田澤瑞季(株式会社precog /まるっとみんなで映画祭 事務局)

進行:兵藤茉衣(株式会社precog)

■企画実践編

「障害のある人と考える」とは、どういうことなのでしょうか?

舞台芸術表現を通して障害の有無に関わらず地域と密接に関わる事業を展開する劇場や団体、地域とつながるために舞台芸術表現や芸術的な視点を取り入れる福祉団体など、地域の状況によって、そのアプローチの方法はさまざまです。

企画実践編では、入門編の受講と並行し、3施設への視察研修を行い、舞台芸術表現のひらき方や地域との繋がり方を学びました。また、グループワークによる企画提案では、自身の活動や活動する地域にあったアプローチを受講生や障害のある人との対話によって模索し、実践しました。

対象:劇場・文化施設職員、舞台芸術団体制作者、アーティスト、福祉施設職員 等

定員:19人

視察研修先:

・2024年11月1日(金)

特定非営利法人 クリエイティブサポートレッツ(静岡)

・2024年11月16日(土)

DANCE BOXと新長田の街歩きツアー(兵庫)

・2024年12月3日(火)

工房まる(福岡)

<施設研修の様子。左から、特定非営利法人クリエイティブサポートレッツ、DANCE BOXと新長田の街歩きツアー (撮影:阪下滉成)、工房まる(撮影:長末香織)>

<企画発表会の様子 撮影:鈴木優>

プロセス

■福祉領域と芸術分野でのネットワークを活かし各地域での実践を見据えた講座運営

近年、舞台芸術業界において、障害当事者の芸術鑑賞・表現に対する関心が高まってきています。しかし、実際に障害当事者の芸術鑑賞・表現に携わる機会が限られていることもあり、企画を担える人材は限定されており、文化施設や劇場においても、具体的にどのような施策を実施すればよいかわからないという状況が多くあります。

一般社団法人DRIFTERS INTERNATIONALはこのような現状認識に基づき、2023年度に引き続き文化庁委託事業「令和6年度障害者等による文化芸術活動推進事業」を受託し、障害当事者をはじめとする劇場に足を運びづらい人たちとの舞台芸術表現や、鑑賞のプログラムの企画を立案できる人材を育成することを目的に「障害のある人と考える舞台芸術表現と鑑賞のための講座」を企画。precogでは福祉分野と文化芸術分野におけるネットワークを生かし、学びのポイント設計や当事者との接点作り、アウトプットの場づくりなど講座の運営面を担当することになりました。

障害当事者の制作を支えていく活動は一人ではできません。この講座では、それぞれの地域におけるステークホルダーを見つけ、ともに活動を実践していくことを目指し、2024年度の事業では特に「障害当事者との対話機会の設定」「地域で障害のある人や芸術を支える活動を実践できる人材の育成」の2点を重視した運営を行いました。

■講座の広報と文化施設職員へのヒアリング

2024年度の講座の実施にあたっては、文化施設職員には講座の広報と併せてヒアリングを実施し、現場のニーズや課題を改めて把握しつつ、文化施設職員のより積極的な参加の実現を目指しました。文化施設職員を含め、クリエイション側の人材とのネットワークがあることはprecogの大きな強みです。ヒアリングの結果は広報戦略にも反映し、講座の情報がそれを必要とする方にリーチするよう努めました。

■講座のアップデートと受講生のニーズを踏まえたコーディネート

入門編では上映会とオンライン講座を、企画実践編では視察研修とグループワークを実施しました。企画実践編では2023年度から引き続き受講生企画監修を長津結一郎氏(九州大学大学院芸術工学研究院准教授)と文氏(NPO法人DANCE BOX 事務局長/「こんにちは、共生社会(ぐちゃぐちゃのゴチャゴチャ)」プロジェクト・チーフ)に担当いただき、昨年度からのアップデートを図りました。

グループワークでは、障害当事者との対話によりフォーカスし、企画の検討過程において想定参加対象者となる障害当事者へのヒアリングの機会を設け、受講生のニーズに応じた適切なヒアリング対象者のコーディネートを行いました。

■アンケートによる細やかなフィードバック

2024年度の講座ではオンライン講座の各回と企画実践編の終了時に受講生へのアンケートを実施しました。常により適切な講座運営が実現するよう、オンライン講座ではアンケートの結果をフィードバックし柔軟な講座運営を行いました。

成果

■ネットワークを活かし受講生のニーズを踏まえたコーディネートの実現

グループワークにおいては障害当事者との対話によりフォーカスし、企画の検討過程において想定参加対象者となる障害当事者へのヒアリングの機会を設け、ヒアリング対象者の選定にあたりはprecogが築いてきた劇場・アーティスト・福祉関者などとのネットワークを活かし、受講生のニーズに応じた適切なヒアリング対象者のコーディネートを実現しました。

■福祉分野と文化芸術分野の人材が混じり合う場の実現、障害当事者の参加

障害と芸術について考え、実践を拡げていくためには、福祉分野と文化芸術分野を横断する活動が必要です。今回の講座では運営を担うprecogや講師陣だけでなく、受講生においても福祉分野と文化芸術分野それぞれから同程度の参加があり、福祉分野と文化芸術分野の人材が混じり合う場を実現することができました。

また2024年度は、障害のある人の講座受講や、障害のある人へのユーザーヒアリングが実現。ユーザーヒアリングでは受講者が考える企画の参加対象にもなる方々(障害のあるお子さんの保護者、吃音症の方、聴覚障害のある方など)を企画に応じてコーディネートしました。受講側・運営側の双方への障害当事者の参加は、障害と芸術について考え、実践を拡げていくために重要なポイントであり、precogが福祉分野・文化芸術分野で継続して事業を展開し、ネットワークを構築してきたことの成果でもあります。

■事業の意義の外部への発信

2024年度の事業では、precogが企画・運営するアクセシビリティに特化したオンライン劇場「THEATRE for ALL」が広報を担当しました。THEATRE for ALLは映像配信に限らず、これまでも数多くの事業を手がけ、芸術体験をより多くの人に開く活動をしてきています。本事業ではそれらを通して蓄積してきたノウハウやネットワークを活用し、特設サイトやSNSでの情報発信を通じ、講座の取り組みやその価値を受講生のみならず事業の外部にも発信しました。

■アンケートによる受講生の声の可視化

オンライン講座の各回と企画実践編の終了時に受講生へのアンケートを実施することで、受講生からのフィードバックを踏まえた柔軟な講座運営を実現するとともに、互いに近い志を持った受講生同士の声を可視化し、共有することで、受講生全体のモチベーション向上にもつなげました。受講生からは特に、具体的な実践に基づいた話が聞けてよかったという声が多く寄せられたほか、「基本的な法律や言葉の意味から説明があり、基本知識がない状態でも学びが多くあった」「失敗や挑戦も含めたエピソードの共有が印象的だった」「用語説明があったので色々な人にとって聞きやすかったと思う」などの声が寄せられました。

活動報告書

ギャラリー

-

上映会 撮影:鈴木優 -

上映会 撮影:鈴木優 -

上映会 撮影:鈴木優 -

施設研修(特定非営利法人クリエイティブサポートレッツ) -

施設研修(特定非営利法人クリエイティブサポートレッツ) -

施設研修(特定非営利法人クリエイティブサポートレッツ) -

施設研修(DANCE BOXと新長田の街歩きツアー) 撮影:阪下滉成 -

施設研修(DANCE BOXと新長田の街歩きツアー) 撮影:阪下滉成 -

施設研修(DANCE BOXと新長田の街歩きツアー) 撮影:阪下滉成 -

施設研修(工房まる) 撮影:長末香織 -

施設研修(工房まる) 撮影:長末香織 -

施設研修(工房まる) 撮影:長末香織 -

企画発表会 撮影:鈴木優 -

企画発表会 撮影:鈴木優 -

企画発表会 撮影:鈴木優

広報制作物

-

メインビジュアル

メインビジュアル -

チラシ(表・裏面)

チラシ(表・裏面) -

チラシ(中面)

チラシ(中面) -

上映会チラシ

上映会チラシ

メディア掲載情報

- 2024年8月26日:「障害のある人と考える舞台芸術表現と鑑賞のための講座 2024」8/27より開催|舞台制作PLUS

- 2024年8月28日:「障害のある人と考える舞台芸術表現と鑑賞のための講座」2024が開幕! 9月には〈ダンスカンパニー Mi-Mi-Bi〉上映会も|こここ

関連プロジェクト

クレジット

文化庁委託事業「令和6年度障害者等による文化芸術活動推進事業」

主催:文化庁、一般社団法人DRIFTERS INTERNATIONAL

共催:神戸文化ホール(指定管理者:公益財団法人 神戸市民文化振興財団)

企画:一般社団法人DRIFTERS INTERNATIONAL

制作運営:株式会社precog

広報:THEATRE for ALL