ミるミる見るツアー 〜映像を聴いて、語るワークショップ〜

- CATEGORY

- イベント形態|オンライン配信, ワークショップ, 参加型

- precogの業務|イベント制作, バリアフリー, 教育普及

- 表現分野|映像, 美術

- 開催年|2024, 2023, 2022, 2021

プロジェクト概要

「ミるミる見るツアー 〜映像を聴いて、語るワークショップ〜」は、アクセシビリティに特化したオンライン劇場として主に舞台芸術や映像作品に携わってきたTHEATRE for ALLが「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」と連携して開発した対話型鑑賞ワークショップです。

このプロジェクトは、ワークショップの開発・実施を通して視覚障害のある方や手話話者のアートの場への参加機会を増やすとともに、情報保障を施した映像作品を多様な人たちが共有し感想をシェアする場を創出することで自由なアート鑑賞のあり方をひらき、その可能性を社会に提示することを目指すものとしてコロナ禍の2021年にスタートしました。2023年にかけて全13回のワークショップをオンラインで実施し、2024年3月には初めてのオフライン版ワークショップを実施しています。

イベント制作、バリアフリー動画配信・オンラインイベント企画、鑑賞サポート、ワークショップ

◼︎プロジェクト期間

2021年〜

◼︎プロジェクト体制

オンライン版

企画運営:THEATRE for ALLラーニング

企画協力:視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ

作品協力:アスミックエース、DDD Project、株式会社パオネットワーク、金島隆弘+藤原羽田合同会社、ELECTRONICOS FANTASTICOS! 実行委員会(Sony Music Artists Inc. / VINYLSOYUZ LLC / NPO TOPPING EAST)、Scale Laboratory、©2019 Mari Miyazawa/Graffiti Lab. Inc.、チェコセンター東京、Dance Base Yokohama、愛知県芸術劇場

主催:株式会社precog

オフライン版

企画協力:視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ

作品協力:一般社団法人mamagoto

主催:一般社団法人DRIFTERS INTERNATIONAL

企画・制作:株式会社precog

◼︎関連リンク

オンライン版

https://theatreforall.net/join/miru-miru-the-dying-swan_student/

https://theatreforall.net/join/miru-miru-the-dying-swan/

https://theatreforall.net/join/kakitai_2/

https://theatreforall.net/join/mirumiru_kakitai/

https://theatreforall.net/join/mirumiru-daughte/

https://theatreforall.net/join/patema_mirumiru02/

https://theatreforall.net/join/waltz_mirumiru/

https://theatreforall.net/join/mirumiru_notezawari/

https://theatreforall.net/join/mirumiru_nicos/

https://theatreforall.net/join/mirumiru_rule02/

https://theatreforall.net/join/mirumiru_rule/

https://theatreforall.net/join/mirumiru_patema/

https://theatreforall.net/join/miru-miru-see-tour_june/

ワークショップ概要

2021年10月にオンラインでの対話型鑑賞ワークショップとしてスタートした「ミるミる見るツアー 」は2023年3月までに全13回のオンラインワークショップを実施してきました。

参加者は対象となる映像作品を各自で事前に鑑賞し、ワークショップ当日はファシリテーターの進行のもと、お互いの感想をシェアし、鑑賞を通じて考えたことを言語化していきます。

オンラインワークショップでは各回で以下のような様々なジャンルの作品を扱ってきました。

・田中みゆき、野村律子、菅俊一『ルール?』(映像作品)

・近藤剛『描きたい、が止まらない』(ドキュメンタリー)

・毛利悠子『I/O』(映像作品)

・和田永『「エレクトロニコス・ファンタスティコス!」〜本祭I:家電雷鳴篇〜』(映像作品)

・ながめくらしつ×Scale Laboratory『…の手触り~こころの手触り~』(映像作品)

・宮澤真理『Waltz』(ストップモーションアニメ)

・ダリア・カシュチェーバ『娘』(ストップモーションアニメ)

・Dance Base Yokohama『瀕死の白鳥』『瀕死の白鳥 その死の真相』(舞台映像)

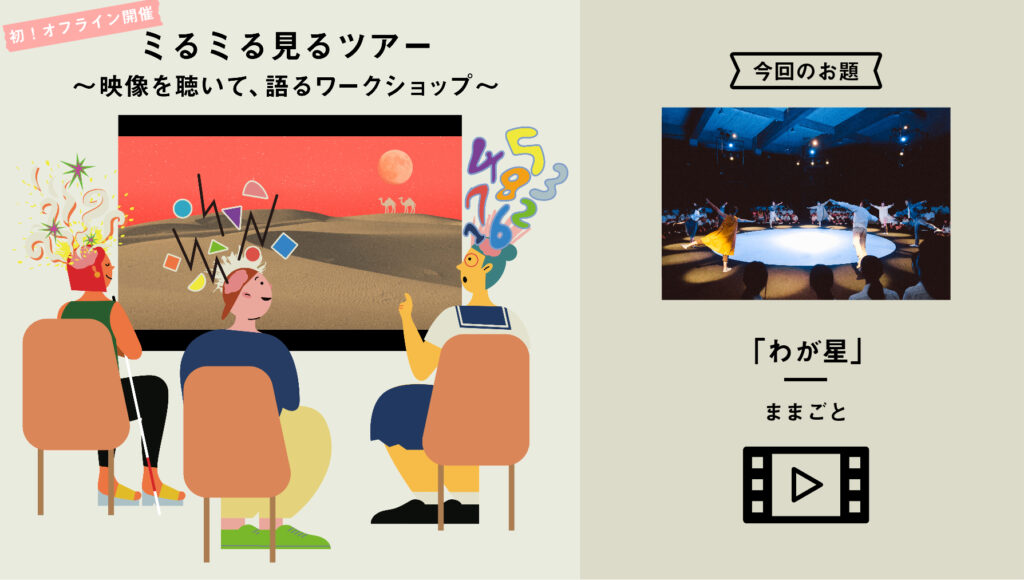

2024年3月には初めてオフラインでのワークショップを実施。オフラインで実施したこの回では、会場で映像作品の一部をともに視聴しながら語り合う形式で実施しました。

・主な対象:10~19歳

・会場:池上会館 中研修室

・ファシリテーター:視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ

・対象作品: ままごと 『わが星』

・定員: 10 名

・料金: 無料

プロセス

■より豊かな鑑賞体験を提供するためのラーニングプログラム

アクセシビリティに特化したオンライン劇場THEATRE for ALLは当初からラーニングプログラムに力を入れ、アートの裾野を広げるとともに、より豊かな作品鑑賞体験を提供することを目指してきました。「ミるミる見るツアー」もその一環としてはじまったプログラムです。

2021年6月から2022年1月まではワークショップを月に1回オンラインで開催。「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」チームにとっても、絵や彫刻ではなく映像を鑑賞するワークショップは初めての取り組みでしたが、ワークショップを実施しながらトライアンドエラーを繰り返すとともに、アンケートで寄せられた参加者の声を踏まえワークショップの内容をブラッシュアップしていきました。結果として参加者からは、外出せず家にいながら作品鑑賞ができることに魅力を感じたという声や、「ミるミる見るツアー」を通して舞台芸術作品の面白さがわかってきたといった声が寄せられました。

■多様な人々が鑑賞することを前提とした作品選定

「ミるミる見るツアー」は作品を鑑賞後に参加者同士が対話することを目的としているため、多様な人々が多様な視点から作品を鑑賞し、言葉を発しやすいような作品を選んでいます。音声ガイドや字幕などアクセシビリティが備わっているかどうかも作品選定の重要な基準です。

オフライン版の実施にあたっては、「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」チームから、視覚障害のある方は劇場に足を運ぶ機会が限られているという声が寄せられたことを受けて、THEATRE for ALLで配信している演劇作品から選定し、ままごとの『わが星』という演劇作品の映像を鑑賞作品としました。時報を合図に、団地で暮らす一家と星の一生を重ね描いた、柴幸男の代表作『わが星』。ラップのような語感でセリフが紡がれ音楽的要素も多くあり、さらにダンスの要素も取り入れた、さまざまな切り口で楽しむことができる作品です。舞台芸術の映像を多く配信するTHEATRE for ALLとして、ワークショップが多様な人々が演劇に触れるきっかけとなることを目指して作品選定を行ないました。

■交流の場としてのオフライン版ワークショップ

オンラインでの開催はコロナ禍の状況に対応したものでしたが、一方で「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」チームからは「オンラインの場に慣れていない視覚障害当事者は、オンラインの形式では参加が難しかった」という声が寄せられました。また、オンライン開催では参加者同士が雑談を交わせるような余白がなく、せっかく出会った参加者同士が交流を深めることが難しいという課題もありました。このような課題を踏まえ、直接言葉を交わし、交流することのできる場を創り出すことを目指してオフライン版ワークショップの開催が決まりました。

■オフラインならではのコミュニケーション設計

オフラインでの開催にあたっては、オンラインでの開催で蓄積してきた知見を活かしつつ、視覚障害当事者や手話話者とのコミュニケーション方法など、ワークショップ内でのルールについて、再検討を行いました。

また、オンライン開催では参加者は事前に映像を視聴する必要がありましたが、事前に視聴する時間を確保することがハードルになり参加率を下げる可能性を考慮し、オフライン開催ではワークショップ当日に参加者全員で一緒に映像作品の一部を見るかたちでの実施としています。これは参加へのハードルを下げ、ワークショップを鑑賞対象となる作品やジャンルに興味を持ってもらう最初の入り口とするための設計です。

■地域との連携

オフライン版の開催にあたっては、これまでのprecogの事業を通して関係を構築してきた大田区文化振興協会にご協力いただき、区立施設である池上会館でのワークショップ開催を実現することができました。precogでは今後も地域の文化芸術団体と継続的に連携し、活動を広げていくことを目指します。

成果

■ひらかれた鑑賞の場の実現

オンラインでの開催では、事前に映像を鑑賞したうえで参加するという形式だったこともあってか、鑑賞作品やそこで扱われるテーマに関心を寄せる方が多く参加する傾向にありました。一方、オフラインでの開催ではワークショップの場で参加者全員で一緒に映像を見て話すという形式を採用。結果として、それまで舞台芸術をほとんど見たことがない方も参加し、対象作品であるままごとの『わが星』を鑑賞していただきました。舞台芸術をはじめとしたアートに触れる機会を創出できたこと、そして鑑賞体験や知識の量を問わず、様々な人がともにアートを楽しむひらかれた鑑賞の場を実現できたことがこのワークショップの成果です。

■参加者同士のフラットな関係性の構築と交流の場の創出

オンラインでの開催には20代の大学生から80代まで、障害の有無やアートへの関心の度合いも様々な方が参加。鑑賞した作品の感想を話し合うというワークを中心に置くことで多様な人々がフラットに交流できる場を創出することができました。

また、リピーターとして複数回のワークショップに参加する方がいたり、ワークショップ終了後に参加者同士で交流を深める様子も見られるなど、多様な人の集うコミュニティとしての機能を獲得できたのも大きな成果です。特にオフラインでの開催は、障害のある人とない人、あるいは障害当事者同士など、同じ地域に住みながら普段の生活の中では出会う機会のなかった人たちが出会い、交流する場としての役割を果たすことになりました。

■継続的な開催によるプログラムの発展とチームの協力体制の確立

ワークショップの継続的な開催により、参加者の声も踏まえたプログラムのブラッシュアップが可能になりました。オフラインでの開催もプログラムの発展としての一つの成果です。「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」チームとは「ミるミる見るツアー」以外のプロジェクトでも、アドバイザーや企画運営メンバーとしての協働や、お互いのプロジェクトの意見交換を行なっており、協力体制もより緊密なものとなりました。

ギャラリー

-

オンラインワークショップの様子 -

オンラインワークショップの様子 -

オンラインワークショップの様子 -

オンラインワークショップの様子 -

オンラインワークショップの様子 -

オフラインワークショップの様子 -

オフラインワークショップの様子

広報制作物

-

オフラインワークショップ チラシ

オフラインワークショップ チラシ

クレジット

オンライン版

企画運営:THEATRE for ALLラーニング

企画協力:視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ

作品協力:アスミックエース、DDD Project、株式会社パオネットワーク、金島隆弘+藤原羽田合同会社、ELECTRONICOS FANTASTICOS! 実行委員会(Sony Music Artists Inc. / VINYLSOYUZ LLC / NPO TOPPING EAST)、Scale Laboratory、©2019 Mari Miyazawa/Graffiti Lab. Inc.、チェコセンター東京、Dance Base Yokohama、愛知県芸術劇場

主催:株式会社precog

オフライン版

企画協力:視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ

作品協力:一般社団法人mamagoto

主催:一般社団法人DRIFTERS INTERNATIONAL

企画・制作:株式会社precog

助成:東急子ども応援プログラム、独立行政法人 国立青少年教育振興機構「子どもゆめ基金助成活動」